忆江南,

“江南好,风景旧曾谙;

日出江花红胜火,春来江水绿如蓝。

能不忆江南?”

千百年来,描摹江南柔美烟雨的醉人佳句层出不穷。在诗词的幻想底色下,每个华人梦中,或许都曾出现过:一个撑着油纸伞,在白墙黑瓦的雨巷间,渐行渐远的江南女子。江南一梦,是你我共同的累世情结。

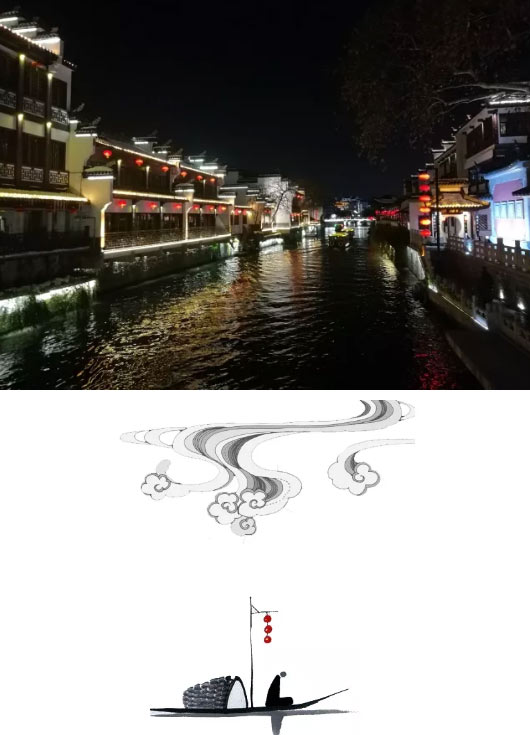

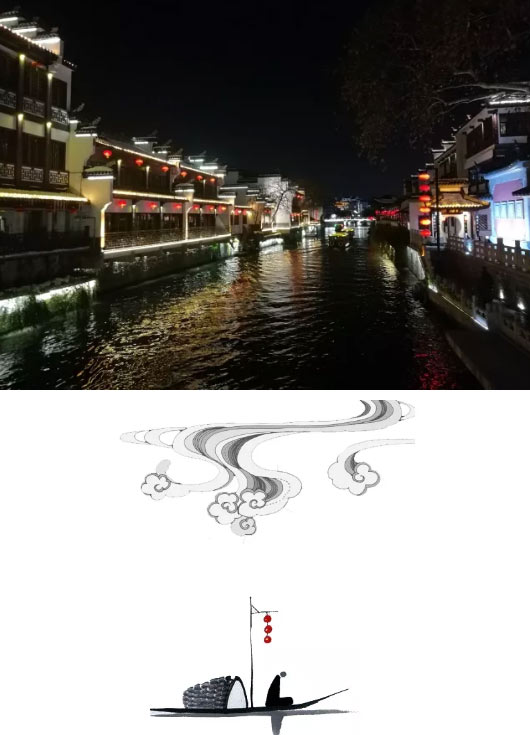

水墨丹青,小桥流水。光阴如梭,江南娴静如昨。能不忆江南?

假期开始,我们便从成都出发,踏上去往江南的旅途。

动车上长达十一个小时的行程,让人有些疲惫,好在,沿途大好河山不时地激起阵阵旅途的意趣。

印象中的江南,是个烟雨朦胧的世外之地。

丁香花般的女子撑着油纸伞穿过小巷;

西湖烟雨中,白娘子与许仙一诉衷情;

苏州园林,亭台楼阁错落有致,花草树木交相辉映……

想象力一路描摹,我们不禁恻想,江南,兴许是个比印象还朦胧,比梦还醉人的地方吧……

抵达江南的第一日,我们便急着登高一览。琅琊山上的积雪很多,我们兴奋极了,玩得不亦乐乎之际,“峰回路转,有亭翼然临于泉上者,醉翁亭也。”于是雪中高诵《醉翁亭记》,天朗山俊,风霜高洁,顿感欧阳修之所感。

在中山陵,我们见识了它独树一帜的建筑,怀着瞻仰敬畏之心,大声朗诵《少年中国说》,体会着孙先生“三民主义”的伟大,。

入夜,桨声灯影里的秦淮河令人沉醉。我们扣弦而诵《泊秦淮》,

金陵之魅,在永夜中盛放。

第二天,沉醉在令人流连忘返的“中国四大名园”之一的留园里。

“讲究亭台轩榭的布局,讲究假山池沼的配合,讲究花草树木的映衬,讲究近景远景的层次”,将建筑与自然合为一体。精妙的布局使游客仿佛进入了最纯粹的大自然。

第二站苏州博物馆,是一个很特殊的博物馆。华人建筑大师贝聿铭先生的设计令忍叫绝!西方的建筑风格与中式的园林风格竟能融合得天衣无缝,可谓匠心独运。

苏州留给我们的,是无尽的回味。

苏州留给我们的,是无尽的回味。

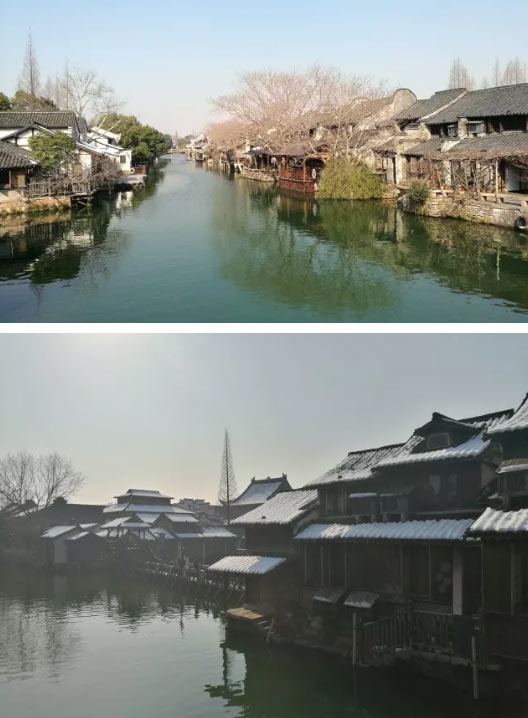

第三天,虽然我们去了很多地方,带给我最多感触的还是茅盾的故居——乌镇。

参观了茅盾文学奖纪念馆、吃了当地的乌米饭、买了玲珑小巧的香包和香气扑鼻的酒,提着它们在磨得光滑的石头路上走一圈,细细观览身侧的古居,不由得便沉浸在古镇安宁、古旧的时光里,忘怀时间飞逝。

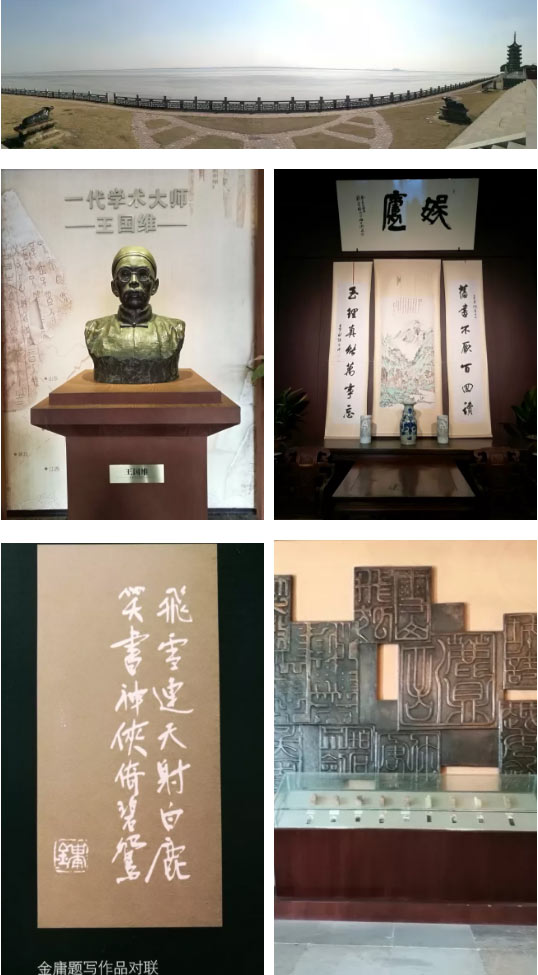

下午,我们感受了钱塘江的气势,参观了金庸书院,拜访了王国维先生的故居。王国维先生在教育、文学等方面都有卓越的贡献,是一个十分伟大的学者。此行也让我开始思考,当下的我在“三境界”中哪一境界呢?

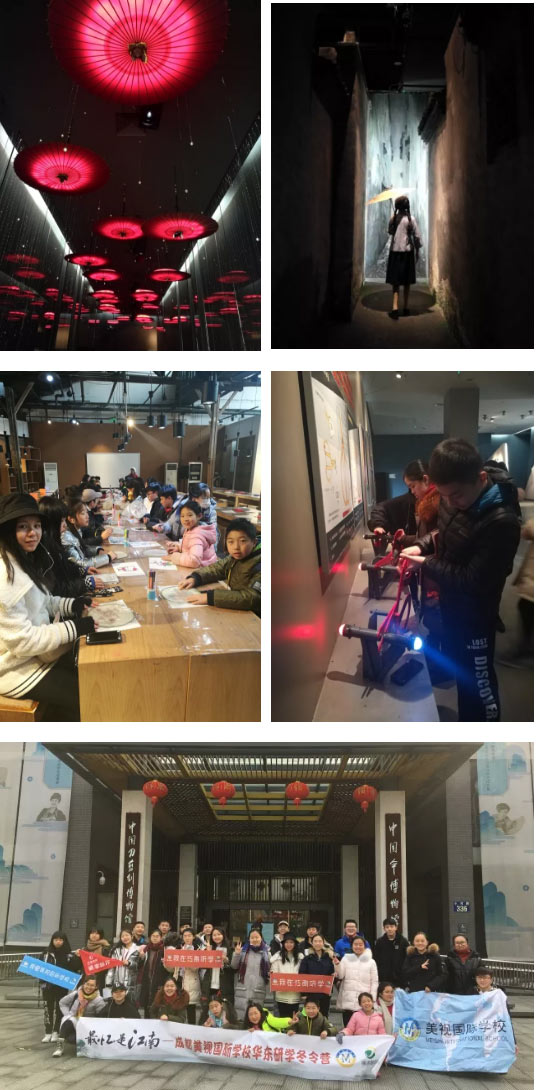

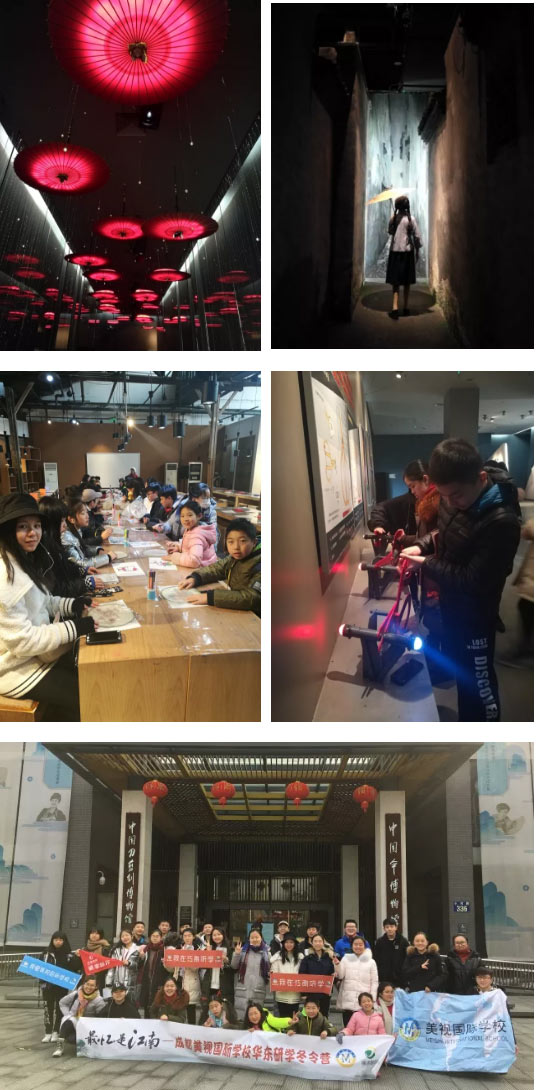

当然,最有意思的还是下午的皮影戏。我们欣赏了老艺术家们表演的《闹龙宫》,虽说只能听懂一部分,但配以皮影和音乐,鼓点也是跟着情节在走。

随后,我们也摩拳擦掌,开始自己动手操控皮影。通过亲身体验,更加觉得老艺术家们的不容易,不论是翻身,移动还是剧情设计。特别是两人配合打斗,要你来我往才能打出感觉,没有千百次的排练是断然不行的。

真是“台上一分钟,台下十年功”啊!

真是“台上一分钟,台下十年功”啊!

在读到《从百草园到三味书屋》之前,我一直认为鲁迅先生是一个无趣又说教的人,写的东西艰涩难懂,没什么意思。没想到,这位“文化战线上的民族英雄”居然也有如此有趣的一面。

在三味书屋,我们穿上当年学生们的“校服”上课,诵读《从百草园到三味书屋》,寻找鲁迅先生刻在书桌上的那个“早”字,在园子里寻找当年鲁迅先生在百草园里吃过的覆盆子、翻过的泥墙根......

呵,迅哥儿,咱们以后就是同学、玩伴啦!

呵,迅哥儿,咱们以后就是同学、玩伴啦!

“欲把西湖比西子,淡妆浓抹总相宜。”一千年前,苏东坡在西湖留下了这传唱千年的诗句。

而今,我们站在了先人曾经矗立过的地方。这位美丽的“江南女子”将她姣好的面容展现在我们的面前。正是这幅面容,见证了千年的兴衰,见证了雷锋塔的哀怨,见证了相伴而行的十八里……不知她会怎么看待我们这些过客呢?

感受了“水光潋滟晴方好”的西湖,我们来到了宋城。

在宋城里,我们穿着体验古人的服饰,感受宋朝辉煌的历史文化,赞叹“流动的《清明上河图》——高超的现代科技与经典作品的完美融合,还可以欣赏《宋城千古情》演员们的倾情表演。

当然这里还有很多有趣的活动,例如抛花球抢女婿,古今穿越快闪秀等等,让我们大呼“过瘾”!

研学之行的最后一天,我们参观了中国刀剪剑博物馆和中国伞博物馆。

四种器具,每一种都凝结着工匠的智慧与汗水,每一种都已经形成了复杂的文化体系,伴生在中华文明的历史上。

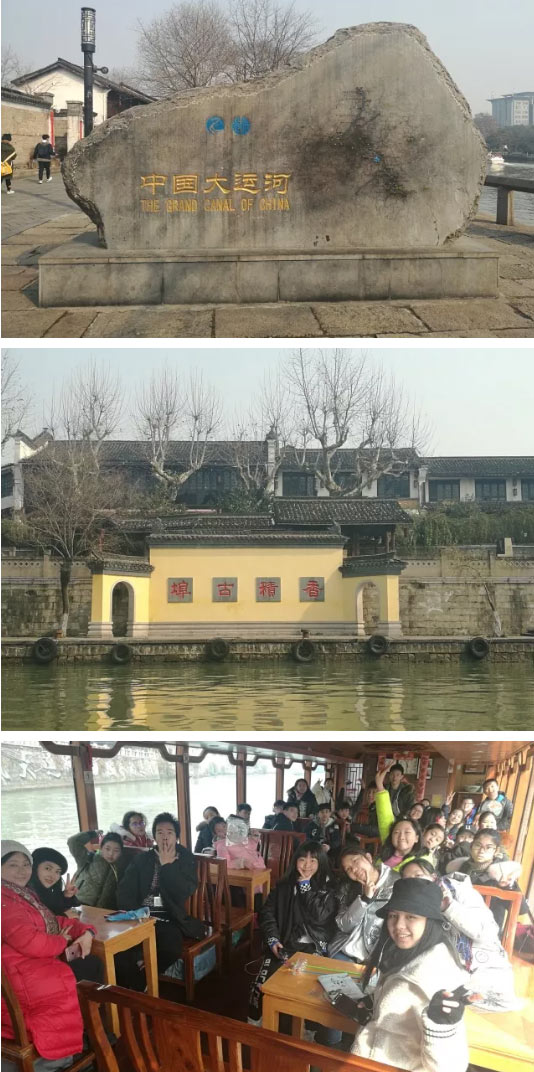

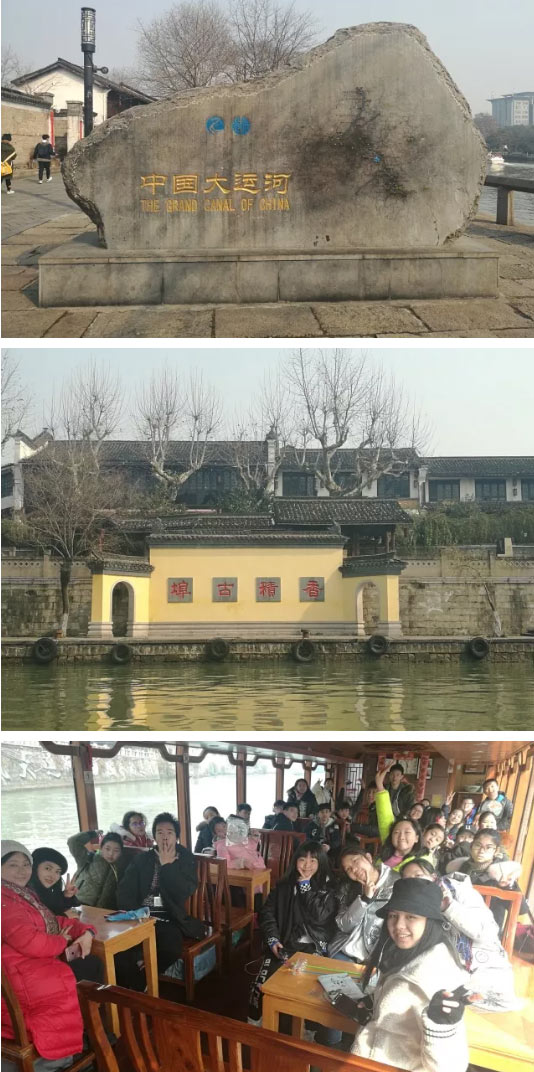

随后,我们泛舟大运河。粼粼波涛之中,千年的繁华与衰落都随着流水来去无踪。

随后,我们泛舟大运河。粼粼波涛之中,千年的繁华与衰落都随着流水来去无踪。

令人魂牵梦萦的水墨江南呵!

令人文思滔滔的人文江南呵!

一生匆匆,聚有欢喜,散余追忆。万里河山万里长,最忆是江南!

研学之旅步履不停,学海无涯,江南是我们最愿驻足叙旧的山河故人。

关注我们

关注我们